Paradoxe: cette plante africaine aux effets psychotropes

Sciences et Avenir -

mai 1993

Sciences et Avenir -

mai 1993

Aujourd’hui,

cette plante est l’objet de recherches qui permettront

peut-être de découvrir un traitement efficace

contre la toxicomanie. L’idée de proposer un

psychotrope contre des narcotiques peut paraître paradoxale,

mais l’iboga possède de bien étranges

propriétés qui pourraient se

révèler très efficaces.

Aujourd’hui,

cette plante est l’objet de recherches qui permettront

peut-être de découvrir un traitement efficace

contre la toxicomanie. L’idée de proposer un

psychotrope contre des narcotiques peut paraître paradoxale,

mais l’iboga possède de bien étranges

propriétés qui pourraient se

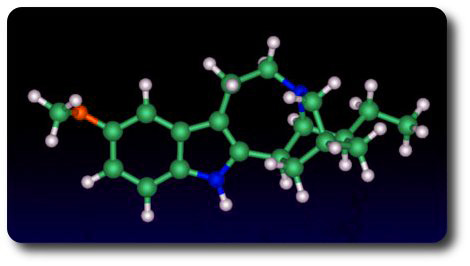

révèler très efficaces. Les

premiers résultats indiquent que, chez le rat,

l'ibogaïne oinhibe la stimulation dopaminergique

“normalement observée après une dose

modérée de morphine”. Mais les auteurs,

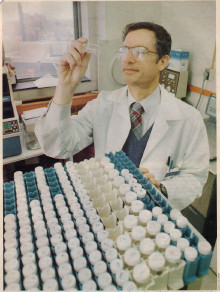

en particulier Stanley Glick (ci-contre), pharmacologue de

l’école de médecine d’Albany

(New York), ne sont pas en mesure de décrire avec

précision ce mécanisme d’inhibition.

Curieusement, l’effet de l’ibogaïne parait

persister bien après son élimination par

l’organisme. D’autres effets surprenants ont

été observés sur le comportement des

rats qui, alors qu’ils sont libres de

s’auto-administrer de la morphine, diminuent leur

consommation. Les neurobiologistes consultés par le NIDA ont

aussi partiellement montré que l'ibogaïne pouvait

altérer certains symptômes du syndrome de sevrage en

toxicomanie.

Les

premiers résultats indiquent que, chez le rat,

l'ibogaïne oinhibe la stimulation dopaminergique

“normalement observée après une dose

modérée de morphine”. Mais les auteurs,

en particulier Stanley Glick (ci-contre), pharmacologue de

l’école de médecine d’Albany

(New York), ne sont pas en mesure de décrire avec

précision ce mécanisme d’inhibition.

Curieusement, l’effet de l’ibogaïne parait

persister bien après son élimination par

l’organisme. D’autres effets surprenants ont

été observés sur le comportement des

rats qui, alors qu’ils sont libres de

s’auto-administrer de la morphine, diminuent leur

consommation. Les neurobiologistes consultés par le NIDA ont

aussi partiellement montré que l'ibogaïne pouvait

altérer certains symptômes du syndrome de sevrage en

toxicomanie.  En terme de

dépendance physique, les spécialistes

écartent cette hypothèse, au même titre

que les autres psychostimulants. Côté psychique

— la motivation principale de toute addiction —

tout dépend du caractère

“agréable” de l'expérience

hallucinogène. “C ‘est une

expérience éprouvante, voire plutôt

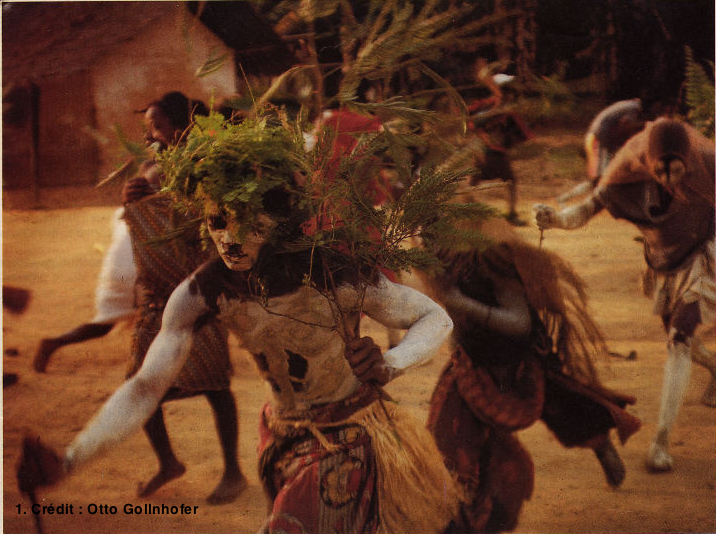

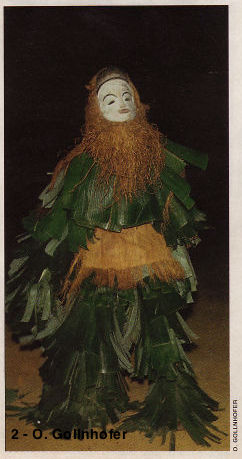

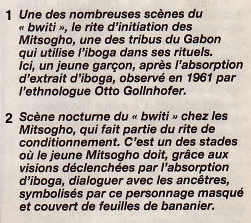

douloureuse,” indique Otto Gollnhofer, un ethnologue du CNRS

qui fut le premier à observer les aspects psychosensoriels

de l’ibogaine sur l’homme, en

s’introduisant chez les Mitsogho dès 1961. Pour

Marc Valleur, psychiatre et adjoint du Pr Olievenstein au Centre

Marmottan, “l’idée reste la

même que l’usage du LSD pour traiter les

schizophènes dans les années soixante.

L’originalité vient de ce qu’on en

reparle par le biais de la psychopharmacologie, et non par le biais du

psychédélisme des “hippies”

californiens. Mais je ne suis pas sûr que ce soit plus

sérieux.”

En terme de

dépendance physique, les spécialistes

écartent cette hypothèse, au même titre

que les autres psychostimulants. Côté psychique

— la motivation principale de toute addiction —

tout dépend du caractère

“agréable” de l'expérience

hallucinogène. “C ‘est une

expérience éprouvante, voire plutôt

douloureuse,” indique Otto Gollnhofer, un ethnologue du CNRS

qui fut le premier à observer les aspects psychosensoriels

de l’ibogaine sur l’homme, en

s’introduisant chez les Mitsogho dès 1961. Pour

Marc Valleur, psychiatre et adjoint du Pr Olievenstein au Centre

Marmottan, “l’idée reste la

même que l’usage du LSD pour traiter les

schizophènes dans les années soixante.

L’originalité vient de ce qu’on en

reparle par le biais de la psychopharmacologie, et non par le biais du

psychédélisme des “hippies”

californiens. Mais je ne suis pas sûr que ce soit plus

sérieux.”

Les témoignages

anecdotiques dont parle la neurologue de Miami proviennent

d’un certain Howard Lotsof, l’un des premier a

remarquer les pouvoirs de l’ibogaine sur la

dépendance aux narcotiques. Il se bat depuis près

de dix ans pour que la médecine se penche sur les

propriétés des alcaloïdes de

l’arbuste africain. Il aurait

expérimenté sur lui-même et quelques

amis toxicomanes les vertus de l’ibogaïne. Depuis

1989, il organise aux Pays - Bas des séjours de traitements

cliniques auprès de toxicomanes

“volontaires”. Assez volontaires pour

débourser parfois jusqu’à 20.000

dollars pour 10 jours de traitement. En trois ans, une cinquantaine de

malades se sont succédés. Des

Américains, Néerlandais, Israéliens ou

Suisses, dépendants de l’héroine, voire

de la méthadone. Résultat, difficilement

vérifiable: environ un quart d’entre eux auraient

“décroché” au moins pour six

mois.

Les témoignages

anecdotiques dont parle la neurologue de Miami proviennent

d’un certain Howard Lotsof, l’un des premier a

remarquer les pouvoirs de l’ibogaine sur la

dépendance aux narcotiques. Il se bat depuis près

de dix ans pour que la médecine se penche sur les

propriétés des alcaloïdes de

l’arbuste africain. Il aurait

expérimenté sur lui-même et quelques

amis toxicomanes les vertus de l’ibogaïne. Depuis

1989, il organise aux Pays - Bas des séjours de traitements

cliniques auprès de toxicomanes

“volontaires”. Assez volontaires pour

débourser parfois jusqu’à 20.000

dollars pour 10 jours de traitement. En trois ans, une cinquantaine de

malades se sont succédés. Des

Américains, Néerlandais, Israéliens ou

Suisses, dépendants de l’héroine, voire

de la méthadone. Résultat, difficilement

vérifiable: environ un quart d’entre eux auraient

“décroché” au moins pour six

mois.| Haroun TAZIEFF, célèbre géologue et vulcanologue français,

directeur honoraire au CNRS, décrit l'expérience qu'il fit du

Lambarène dans son livre: "Le gouffre de la Pierre St-Martin" (Arnaud

Ed).

- "Vas-y, me dit André (médecin de l'expédition) ça te donnera des forces. Et avale aussi ceci, ajouta-t-il en me tendant un comprimé. -Crois-tu qu'il faille déjà en prendre ? ne vaudrait-il pas mieux réserver ça pour les coups de pompe ?" C'était du Lambarène, un excitant, un "dopant" qui devait nous permettre de trouver dans nos corps épuisés la force nécessaire. -Non, vas-y, il faut prévenir les coups de pompe. Nous en prendrons d'autre tout-à-l'heure, régulièrement... Nous avions avalé, à l'instant, notre troisième comprimé de Lambarène, et un effet tonique se faisait sentir. Je me hâtais, dopé au Lambarène, sautant d'un bloc à l'autre avec une agilité retrouvée... Je commençais, malgré le Lambarène, à ressentir durement la fatigue, j'avais de la peine à escalader les blocs énormes qu'il fallait redescendre ensuite aussitôt, pour attaquer le suivant, des crampes insidieuses rampaient dans la partie antérieure des cuisses. Pourvu qu'elles n'augmentent pas... Je pris un nouveau Lambarène. Pendant qu'André escaladait l'échelle, je me massais les jambes. En dix minutes, tout était en ordre et je montais à mon tour sans difficulté... Malgré le Lambarène que je venais d'avaler, je ne me sentais pas loquace du tout. Le temps coulait. L'eau aussi. Une heure passa, l'effet du Lambarène aussi... Et, cette ultime journée, cette course effrénée à la découverte, ces six heures de descentes et de grimpées, à coups de Lambarène, cette journée ajoutée aux autres, terrible... Seul, l'excitant nous avait permis de tenir. L'effet du dernier comprimé passé, n'en ayant pas d'autres, je ne fus qu'un lamentable paquet de viande misérablement pendu au bout d'un fil." Depuis 1989, cet alcaloïde fait partir des produits dopants interdits par le CIO, l'Union internationale du cyclisme et le Secrétariat d'Etat de la Jeunesse et des Sports. |

| Source : R. Goutarel, 1999 |